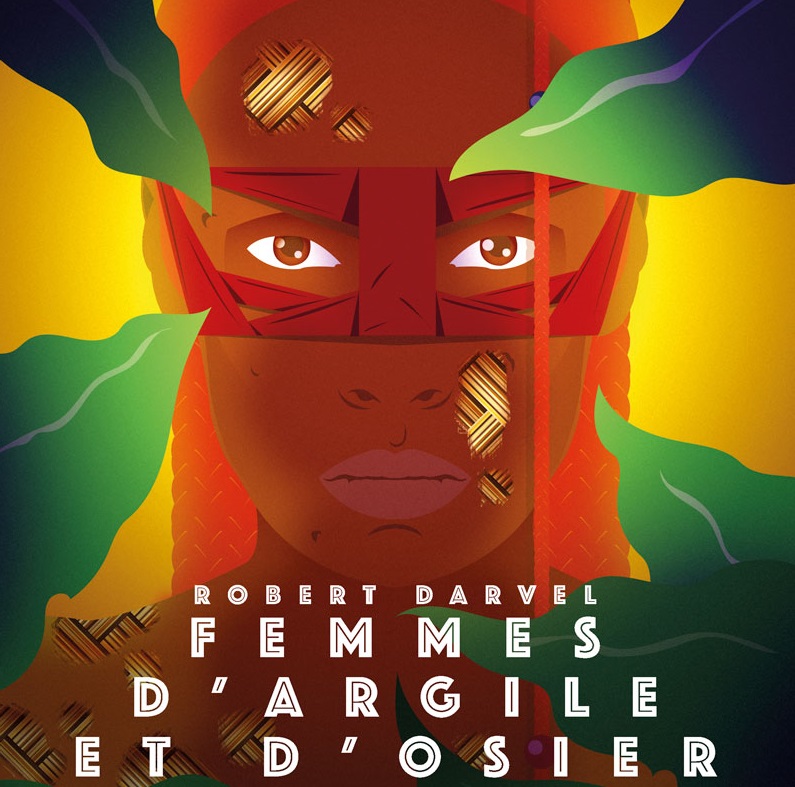

Nous vous livrons régulièrement des « mots de l’éditeur » sur nos nouveautés, juste un petit texte à chaque fois afin de vous expliquer, de manière très personnelle, comme en confidence, l’origine d’un livre… Robert Darvel, auteur, éditeur, vous parle de son dernier livre : « Femmes d’argile et d’osier« , un conte exotique au pied du Machu Picchu.

***

L’idée première était d’amener un fait historique avéré vers le conte sans heurt ni brutalité ; sans que la réalité rechigne ni ne se cabre ; sans que le lecteur assiste à une lutte ou à une capitulation. Un récit développé en des termes proches des basculements chers à Cortázar, mais sans l’effroi ― sans que l’objet du récit soit le changement de camp. L’histoire mue de manière naturelle. Ce n’est pas une reconstitution historique ; ce n’est pas un récit d’aventures. C’est un voyage à travers une tapisserie, de son endroit à son envers.

D’où le reflet du Machu Picchu ; d’où, dès les premières pages, cette « chaussée géminée d’un reflet aérien » ; ce « lit double, épars et trompeur qu’hommes et bêtes devaient préférer à toute autre surface où cheminer ».

J’ai choisi comme objet de cet amusement la découverte du Machu Picchu par Hiram Bingham en 1911. Cela me permettait de garder en arrière-plan l’ombre du réalisme magique sud-américain.

Il n’y a pas de révélation de la part des personnages, pas de brutale épiphanie ni de conversion. Tout au plus une réponse à l’existence de certaines chenilles (uru) dans une certaine vallée (bamba).

De même, il n’y a pas de surprise dans la structure (mais il y en a dans les péripéties), pas de twist intrinsèque, mais un glissement progressif, têtu et de plus en plus saillant. Le lecteur sait. Néanmoins, il tombe de sa chaise lorsqu’un muletier de sureau s’ôte la tête.

Ce même lecteur est amené à s’installer dans le confort d’une rigueur historique soutenue, non pas trompeuse, ni secondaire ― juste brève (les notes de bas de page, elles, continuent un temps, de manière imperturbable alors que le merveilleux est avéré). Il y a l’explorateur, ses compagnons et le détail du financement de l’expédition dont la durée et l’itinéraire sont fidèles à la réalité ; il y a une femme d’argile et d’osier, des poupées de conte, une roche qui parle, des conquistadores quadricentenaires. Il y a la mutation progressive d’un unijambiste en créature d’osier ; il y a celle d’un scaphandre de caoutchouc en personnage vivant et agissant. Il y a une fin brutale, mais anticipée dès le chapitre deux. Les contes (« On raconte ceci ») qui s’entremêlent à la narration ont autant de réalité que l’histoire. Les deux formes de récit ne luttent pas. C’est une réalité double qui jamais n’est séparée. Bingham renonce à l’Histoire pour le Conte et traverse la tapisserie de l’une à l’autre.

Outre les mémoires de Bingham, de l’explorateur Charles Wiener et de Catalina de Erauso, mes sources ont été : « La troisième balle » de Leo Perutz ; « The explorer » de Rudyard Kipling ; « Le zoo du docteur Ketzal » de Raymond Reding (BD de 1973) ; « Aguirre » film de Werner Herzog.

Aucune mule n’a été maltraitée durant l’écriture de cette fantaisie.

Robert DARVEL