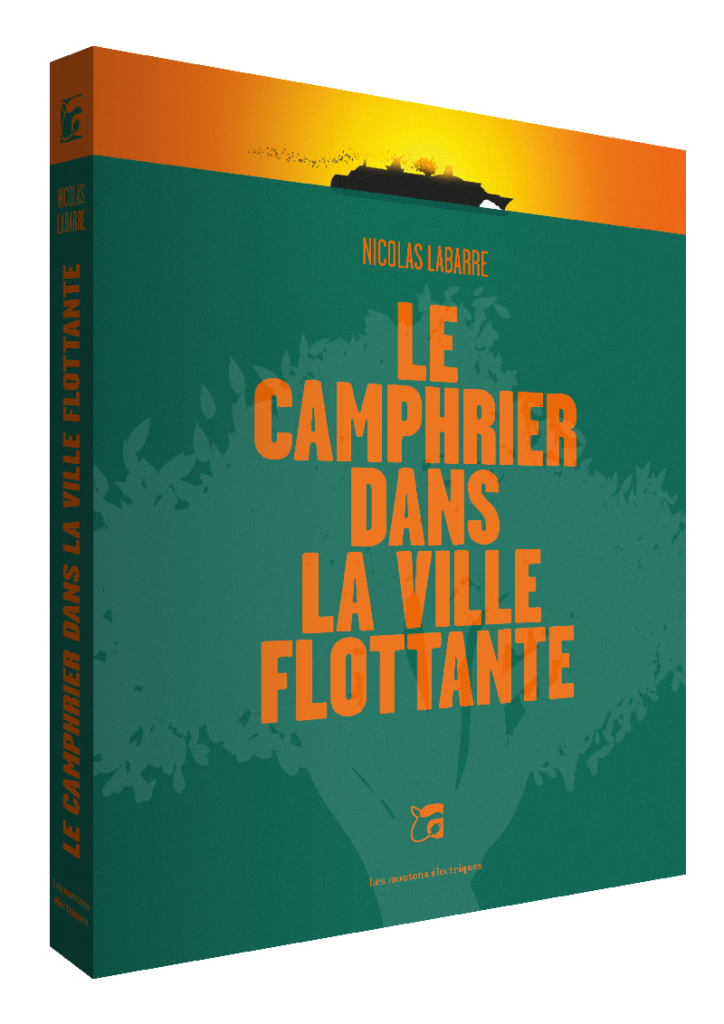

Nous vous livrons régulièrement des « mots de l’éditeur » sur nos nouveautés, juste un petit texte à chaque fois afin de vous expliquer, de manière très personnelle, comme en confidence, l’origine d’un livre… Cette fois, c’est Nicolas Labarre qui évoque son roman dystopique « Le Camphrier dans la ville flottante« .

Le point de départ du livre, c’est une crise de l’information, l’apparition d’une intolérance subite, qui limite drastiquement la capacité de l’humanité à utiliser ses écrans, ses livres et l’ensemble des sources de son savoir et de sa culture. Dans le même temps le climat et l’économie périclitent, mais tout cela reste à l’arrière-plan. La crise de l’information a grippé la mécanique du monde, ce beau « système du monde » tel qu’on l’imaginait déjà au xviiie siècle, mais sans provoquer de catastrophe brutale, plutôt une usure lente et inexorable. J’avais été frappé il y a quelques années par un passage dans l’aéroport de Détroit, un lieu abominable entièrement fait de couloirs, de moquettes grasses et d’odeurs artificielles, qui sert pourtant de plaque tournante au trafic aérien aux États-Unis. On y reste peu, et les gens qui y transitent font beaucoup d’efforts pour ne rien remarquer, en attendant seulement de pouvoir reprendre le prochain vol. J’ai voulu garder cette idée qu’un effondrement assez lent n’oblige pas à renoncer aux habitudes prises dans des périodes plus prospères, qu’il est possible de traverser un lieu en plein déclin sans chercher à s’y adapter, sans même le regarder vraiment. Mes personnages ont peu d’envie de barbarie ou de décadence, ils aspirent seulement à faire leur travail, à poursuivre l’élan du xxe siècle avant d’être obligés de faire face à l’ampleur du changement. Évidemment, ça ne va pas se passer tout à fait de cette manière.

Le livre parle beaucoup de cinéma…

Le cinéma, c’est l’art du xxe siècle, justement, et un des symboles de la mondialisation, culturelle autant que diplomatique. Dans le livre, la diplomatie d’Hollywood a fini par se confondre avec celle des États-Unis, un peu comme elle a pu le faire pendant la guerre froide, durant laquelle le syndicat des producteurs américains coordonnait toutes ses actions d’ampleurs avec le ministère des Affaires étrangères. J’ai une passion un peu fétichiste à la fois pour le cinéma et pour la façon dont un auteur comme Ballard parle des images, et j’étais très heureux de pouvoir créer une filmographique imaginaire pour mes personnages, dont je parle peu mais qui existe de façon très détaillée dans mon imagination. M’appuyer sur une œuvre fantasmée était aussi une bonne façon d’éviter de tomber dans le piège de la citation à outrance, du clin d’œil. Les personnages du roman aiment sincèrement le cinéma, mais je voulais que le cinéma dont ils parlent soit aussi étrange, aussi fragmenté et usé que le monde dans lequel ils évoluent.

Pourquoi la ville flottante ?

La ville flottante du titre est empruntée à Jules Verne, c’est le titre d’un court roman un peu obscur qui raconte une traversée de l’Atlantique, avec toute la fascination que pouvait exercer un navire de croisière moderne à la fin du xixe siècle. J’avais envie de reprendre ce sens du merveilleux, de le soumettre à l’usure du temps, sans renoncer tout à fait à l’idée d’un lieu titanesque, à une échelle surhumaine. J’ai aussi beaucoup pensé à une bande dessinée de Christophe Blain, Le Réducteur de vitesse, dont la couverture montre un flamboyant transatlantique vert, que l’intrigue parcourt dans tous les sens et qui ne cesse pourtant pas d’être labyrinthique. Il me semblait qu’il y avait là un lieu idéal pour une science-fiction du déclin : un symbole de la puissance de révolution industrielle et de la mondialisation du xixe siècle, transformé en un espace infini et claustrophobe, poursuivant son chemin quand tout ralentit autour de lui.

Nicolas Labarre