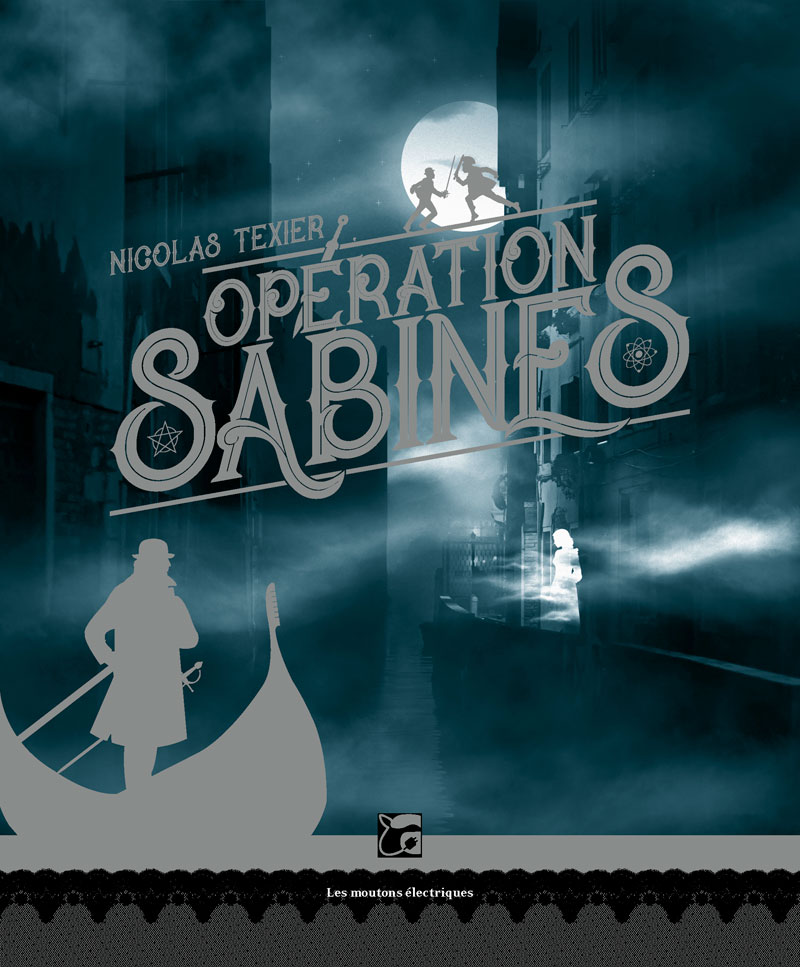

Nous vous livrons régulièrement des « mots de l’éditeur » sur nos nouveautés, juste un petit texte à chaque fois afin de vous expliquer, de manière très personnelle, comme en confidence, l’origine d’un livre… Nicolas Texier évoque la naissance de « Opération Sabines« , et de son personnage central inoubliable, Julius Khool.

***

Opération Sabines : petit retour aux sources

Puisqu’il faut que je vous parle d’Opérations Sabines, autant entrer tout de suite dans ce qui est à l’origine de ce livre. Oh, pas de visite d’arrière-cuisine, rassurez-vous ! Même si je suppose que vous ne m’en voudriez pas de vous parler de mes petits rituels d’écriture et de la manière dont je conçois une intrigue et des personnages comme ceux de Sabines, il n’y a pas (heureusement ou hélas) pas de formules magiques que je pourrais vous apprendre dans ce post de blog. Tout ça se résume en fin de compte à des détails assez banals…

Vous serez en revanche peut-être un peu intéressé de savoir ce qui fonde Opération Sabines et, plus globalement, la trilogie à laquelle il appartient, que j’appelle Monts & Merveilles…

Pour rappel, ce bouquin se déroule dans une Europe des années 1930 où la magie est (un peu) présente et effective, et met en scène deux personnages, un jeune apprenti-enchanteur prénommé Carroll et son domestique, vieux vétéran des plusieurs armées exotiques, prénommé Julius Khool (à prononcer ko-ol, comme le fard).

Je parie que vous avez déjà en tête tout un tas de couples semblables : Frodo et Sam, Holmes et Watson, Jeeves et Wooster, Phileas Fogg et Passepartout, voire Batman et Alfred, sans parler de Zorro et son fidèle serviteur… Oh, j’avoue bien volontiers qu’il s’agit d’un archétype, celui du personnage principal et de son sidekick, et je ne peux même pas me défendre en disant que c’est volontaire, que c’est une sorte d’hommage ou que c’est une façon de jouer avec les conventions du genre… Non, ça m’est tout simplement venu comme ça, quand j’ai rédigé les trois premiers chapitres, à peu près d’une traite, sans la moindre idée de ce qui allait suivre, ni la moindre intention de continuer cette histoire, à vrai dire. Et la seule différence avec ces archétypes, c’est qu’il y a un narrateur, et que c’est Julius Khool lui-même.

Et ça fait toute la différence. Parce que si j’ai continué, c’est grâce ou à cause de bon vieux Julius. C’est lui qui est à l’origine de Monts & Merveilles. Parce que tout de suite, j’ai senti chez lui un ton, une voix, un rythme, une volonté, une nostalgie, des inspirations qu’il allait chercher chez les poètes, quelque chose relevant de la lassitude et de l’espoir, tout de même, de cet ailleurs dont parle Baudelaire dans son Voyage. Croyez-moi, un auteur ne fait pas tous les jours ce genre de rencontres. Laissez de côté tous ces trucs que vous avez pu lire sur la quasi-existence de certains personnages romanesques… La « réalité » est bien plus prosaïque. Il s’agit simplement de l’un de ces moments où vos doigts sur le clavier obéissent en partie à quelqu’un d’autre, dont vous suivez la voix et dont vous endossez la personnalité en plus de la vôtre. Alors oui, de ce point de vue et d’une certaine manière, à mes yeux Julius Khool existe. J’y pense comme à un proche. Il n’a pas fini de me surprendre, depuis la première fois où, en prenant la parole, il a pris le pouvoir, et qu’il s’est affirmé comme le personnage principal du récit, malgré les obstacles du statut social (après tout, la Grande-Bretagne où vivent Carroll et lui est encore une société de castes, comme sous la reine Victoria) et bien que ce ne soit pas lui que viennent, au début du roman, chercher les agents des services secrets britanniques, mais bien son maître, ce jeune apprenti-sorcier dilettante.

Nous avons tous bien à l’esprit qu’Opération Sabines est un roman, une fiction qui n’est ni jouée sur une scène de théâtre, ni projetée sur un écran (j’en rêverais !), mais écrite. Alors quelque chose doit forcément se passer au niveau de l’écriture ! Ne serait-ce que cette prise de pouvoir dont je parlais tout à l’heure. Peut-être même que la narration des aventures qui constituent ce premier volume deviendra un enjeu pour Julius Khool ? Ça n’est pas encore très clair, parce que Julius est comme nous tous : il ne sait pas ni clairement ni toujours quelle est sa place dans le monde, quelle est la bonne chose à faire, ni quelle voie il doit choisir pour réussir ce qu’il lui reste de ses années avant la vieillesse… Et puis tous ces trucs sur l’écriture ne sont pas au cœur de Monts & Merveilles. C’est d’abord le récit de leurs aventures, tout d’abord parce que Julius est quelqu’un d’énergique, très peu porté à l’introspection, et parce qu’ils se font recruter par les services secrets, pas par un cercle de romanciers d’avant-garde.

Mais imaginez un instant qu’Homère ait participé à la guerre de Troie… Est-ce que ça n’aurait pas un peu changer l’Iliade ? Loin de moi évidemment l’idée de comparer mon petit livre au récit du siège d’Ilion par les Grecs. Si j’utilise cette métaphore, c’est juste pour faire passer l’idée que, même si Opérations Sabines et les deux volumes qui devraient suivre agissent dans un genre à mi-chemin entre le roman d’espionnage, le roman fantastique et le roman d’aventure (sans oublier une pincée de polar !), Opération Sabines est aussi, un peu, un texte sur la poésie et la littérature. C’est cela, ajouté à mon goût pour les personnages hauts-en-couleurs et les intrigues bien prises, qui fonde, aussi, Monts & Merveilles : le Melville de Bartleby et de Moby Dick, l’Ulysse de Joyce, le Hermann Hess de L’enfance d’un magicien ou de Narcisse et Goldmund, le Tournier du Roi des Aulnes, le Dunsany de La fille du roi des elfes, le Conrad de Lord Jim, de Nostromo ou de Au cœur des ténèbres, sans oublier les grands noms de ces littérature de genres, de Hammett à Tolkien – sans parler de Keats, Shakespeare ou Lamartine. J’ai conscience que ça peut paraître un peu prétentieux, de citer de si grands auteurs. Tout ça pour un malheureux bouquin de fantasy ? Eh bien c’est justement ça, pour moi, l’enjeu – le rêve d’une « littérature d’action », qui déroule un vrai récit d’aventures dans une langue juste un peu ambitieuse. De Melville à Baudelaire, ces références flottaient depuis longtemps dans mon esprit, et même si vous ne percevrez rien à la lecture, elles sont devenues, en moi, la voix de Julius Khool…

Nicolas Texier