Pour onze jours encore, une ambitieuse souscription est ouverte, ayant pour objet la publication par nos soins d’une éditions intégrale et définitive du cycle de la « Comédie inhumaine » par Michel Pagel, en huit volumes luxes à tirage limité. Alors, en guise de « mot de l’éditeur », en fait un « mot du graphiste » pour changer un peu…

Lorsque les Moutons électriques m’ont proposé de travailler sur « La Comédie inhumaine », j’ai ouvert grand mes oreilles. Je ne connaissais pas cette grande saga, je l’avoue, et venais de découvrir les écrits de Michel Pagel qui, avec un court roman, m’avait complètement séduit. Puis sont arrivés à mes oreilles des sons bien doux tels que « Diable », « démons », « fantastique infernal »… Du miel pour le passionné du sujet que je suis. Je le confesse, intérieurement j’ai dansé une gigue joyeuse.

Le défi était de taille : huit volumes d’une édition de luxe ! Il fallait trouver un principe graphique aisément déclinable, classieux et surtout, j’y tenais, loin des atmosphères visuelles surchargées que l’on peut trouver lorsque l’on traite du sujet. Mais chaque chose en son temps, il me fallait commencer par le début, l’amorce inévitable de toute création de couverture : lire lesdits ouvrages. Pour y trouver l’inspiration nécessaire et aussi (ou surtout ?) pour l’immense plaisir de lire cette œuvre colossale.

Au départ, j’avais une idée en tête : des couvertures entièrement noires, avec de légères nuances grises. Des têtes de diables, des ronces, des figures grimaçantes, une typo gothique… Y aller à fond, comme Michel Pagel le faisait dans ses textes ! Le constat était sans appel, ça ne fonctionnait pas. Classique, ennuyeux, je n’arrivais pas à me convaincre moi-même. Rehausser le tout avec de l’or peut-être ? Noir et or, un effet de cuir sur les couvertures, ça marche toujours. Oui c’est bien joli tout cela, mais on l’a vu cent fois, mille fois… Ce n’est pas ce que l’on voulait pour cette prestigieuse réédition. Non, ce qu’il fallait, c’était ni plus ni moins que de dépoussiérer l’Enfer ! Tout en respectant certains codes. Mais lesquels ?

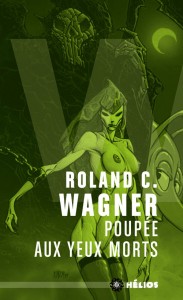

C’est là que tout s’est enchaîné, à tel point que je me demande encore si Lucifer lui-même ne m’a pas soufflé quelque idée. Il fallait un pentacle inversé. C’était obligatoire, on ne transige pas avec certains éléments. Un grand pentacle, qui déborderait de la page et irait même courir jusque sur la quatrième. L’avantage de cette étoile, c’est qu’en plus de respecter le genre, elle offre des lignes de construction formidables. Cela prenait forme. Il fallait choisir un caractère pour la titraille. Exit les gothiques, les polices qui coulent, les effets « grunge »… non il fallait du sobre, du chic, quelque chose d’indémodable. Une fonte lisible en petit, car je ne voulais pas que les titres de chaque volume soient trop imposants. Quelques essais de placement plus tard, tout était posé : le nom de l’auteur, de la saga et du volume suivraient les lignes du pentacle. Ça marchait, j’avançais. Le choix des couleurs a suivi, tout seul, comme évident. On laisse tomber le noir intégral, le doré et on opte pour un trio qui ne fera jamais défaut : du rouge, du blanc et du noir. Élégant on a dit.

Ne restait que l’étape finale, le visuel propre à chaque tome. Une petite illustration, au centre de chaque volume. Toutes viennent de la lecture de chaque récit, et m’ont toutes parues comme l’évidence même. Oui, presque comme si j’avais été possédé.

Et voilà, les huit couvertures étaient prêtes et n’attendaient plus que de rejoindre les étagères des lecteurs.

Vous y croyez à tout cela ? On dirait du vrai n’est-ce pas ? Le hic c’est que rien de tout cela n’est arrivé. La vérité c’est que j’ai bel et bien été bouclé dans une cave humide et froide, à peine éclairée par des bougies écarlates dont je vous épargnerai la véritable composition. Que durant toute la durée du travail, je n’ai pas bougé de ma chaise de fer, devant supporter le souffle méphitique de Belphégor sur ma nuque. Que pour l’inspiration, j’ai abandonné ma santé mentale dans les pages des pires tomes de démonologie et mon âme dans les griffes d’un être cornu.

Mais quand je vois l’édition que Les Moutons électriques vous proposent, je me dis qu’elle en vaut chaque tourment.

Infernalement vôtre,

Melchior Ascaride