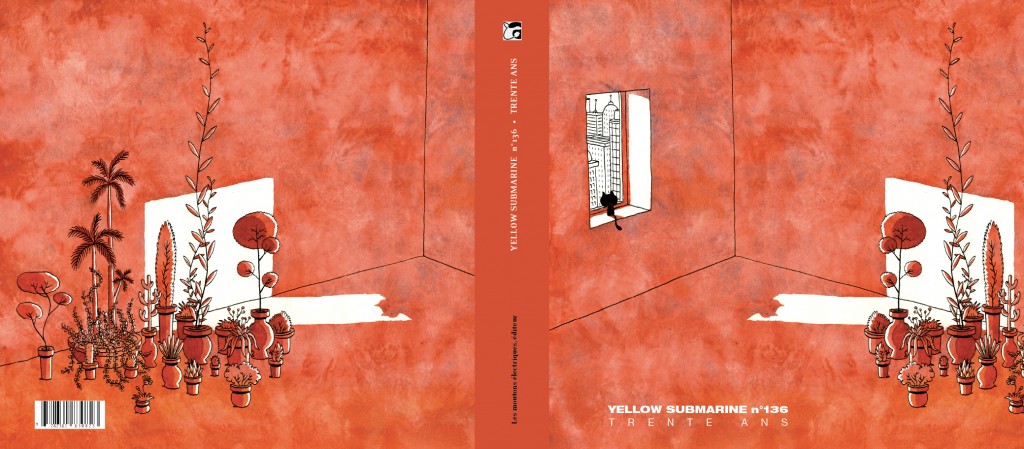

Deux nouvelles couvertures, assurément très différentes : tout d’abord, conçue par Sébastien Hayez, celle de notre souscription en cours, le recueil à tirage limité De la gloire dans de la boue par Léon Groc, brèves nouvelles rédigées dans les tranchées de la Grande Guerre. Comme l’explique Raphaël Colson dans son texte d’introduction : « Et dès la lecture faite de ces trente-deux histoires, nous n’avons pas hésité dans notre prise de décision : il nous fallait publier ce recueil. Pourquoi ? D’abord, par plaisir d’éditer un livre se situant en dehors des sentiers que nous fréquentons habituellement. Ensuite, parce que l’intérêt de cet ouvrage réside dans la valeur historique que représente la démarche entreprise par Léon Groc : dresser une passerelle entre deux mondes, le front et l’arrière, en se servant de sa collaboration avec un journal de l’arrière comme d’une tribune lui permettant, lui, l’écrivain soldat, de s’adresser au civil. Pour cela, choix a été fait par Groc de ne pas s’inscrire dans une veine journalistique, mais de produire de courtes fictions nourries par l’expérience du combattant. En privilégiant l’usage de la fiction, sa démarche n’est pas sans partager l’état d’esprit qui anime alors les journaux de guerre : dans ses récits, la violence des affrontements demeure hors-champ, car ce n’est pas ce sujet qui préoccupe Léon Groc ; ce qui compte pour lui, c’est d’évoquer l’ordinaire de la vie du « poilu » et de faire entendre au lecteur de l’arrière à quel point cette existence précaire fait du combattant un être à part, que les civils se doivent de respecter. » Le volume vient de partir chez l’imprimeur. L’autre couverture, c’est celle que vient de nous offrir Lewis Trondheim pour le volume de Yellow Submarine qui, en mars prochain, va marquer le trentième anniversaire de cet auguste fanzine. De quoi célébrer en beauté.

Archives de catégorie : Informations

En travaux

En cette période de fêtes, les Moutons sont plus électriques que jamais, bourdonnant d’activités. Non seulement les voyages à la Poste sont-ils plus fréquents, mais les bouclages, bons à tirer et bons à façonner sont d’actualité brûlante.

Déjà, notre première nouveauté de janvier, le très attendu Porcelaine d’Estelle Faye, une splendide fantasy asiatique, est arrivée en stock. De l’autre sortie de janvier, Joypads!, nous est parvenu ce matin un premier exemplaire imprimé mais non encore assemblé, pour le « Bon à Façonner » (le feu vert final de fabrication). Des « maquettes en blanc » (livres montés mais non imprimés, donc uniquement composés de feuilles blanches, pour se rendre compte physiquement d’un projet) nous ont été apportées il y a quelques jours, pour la réédition hypra luxueuse (mais pas très chère) et à tirage limité de Gagner la guerre (une sortie d’août — chut, on en reparlera) et pour une certaine réédition couleur de fin d’année (ça aussi, on en reparlera). Des devis nous sont arrivés pour la nouvelle collection, que nous lançons en mai, le « Rayon vert », ainsi que pour une réédition en un volume des polars médiévaux de Nicolas Le Breton, La Geste de Lyon. Nous attendons le bon à tirer du Stan Lee de Jim Lainé (février) et pour le recueil Lee Winters shérif de l’étrange, de Lon T. WIlliams (février aussi). Alexandre Mare est venu bosser au QG lyonnais trois jours, afin d’entamer le bouclage de Paris, une physionomie et de mettre en branle le chantier du trentième anniversaire de Yellow Sumabrine (mars). Et sur l’ordinateur d’André est ouverte la maquette de Londres, une physionomie, aussi en bouclage bien sûr, tandis que se profile le tirage limité De la gloire dans de la boue de Léon Groc… Sans parler des nombreux rendez-vous, des nouveaux contrats (reçu ce matin celui de la numérisation de La Vallée du temps profond de Michel Jeury), des dossiers de subvention, des livres numériques en cours, de la maquette du gargantuesque prochain catalogue, de l’examen des nouveaux projets proposés…

De saison

L’autre jour, pour rédiger l’éditorial de décembre, Julien s’est laissé un peu emporter en dehors de ce qui était nécessaire pour cet exercice… Un petit texte, en forme cri du cœur, que nous avons eu envie de vous faire lire, pourtant.

Noël ? Une fiction partagée, nourrie de nostalgies intimes et enfantines. Un message de paix, une lumière au bout de la nuit la plus longue, une promesse de renouveau.

Noël ? Une vaste entreprise mercantile, symbole de l’emprise du réel sur nos esprits. L’enjeu d’une âpre bataille, modelant pour mieux les exploiter nos imaginaires, nos représentations.

Comme le temps de la religion s’est plaqué sur celui du mythe, comme la droite ligne vers la fin des temps a remplacé le cycle des saisons, nous semblons vivre aujourd’hui dans un éternel présent. L’immédiat règne, la durée ne vaut plus que par les instants qui la composent ; Noël n’est plus qu’un de ces temps forts dont on nous a inculqué la nécessité, un battement de ce rythme continu, que nous nous efforçons de suivre, bon gré mal gré, tant notre peur est grande de demander un temps mort.

Infantilisés, réduits à l’état de désirs plus ou moins formatés, de frustrations permanentes et d’occasions manquées, nous nous en remettons à ceux qui ont le temps de penser, qui nous fournissent des solutions bien emballées. Qui tirent de nos esprits, de nos pratiques, de nos créativités, de quoi fabriquer un nouvel objet, bientôt indispensable à nos existences. Extraient de nos tréfonds ce précieux minerai, qui une fois transformé, nous sera revendu, au prix de quelques heures de notre course contre la montre. Une mécanique bien huilée : bien qu’à force de courir nous ayons mal aux pieds, il devient fort compliqué d’imaginer s’arrêter. Des enfants dépossédés de leurs jouets, qui doivent casser leur tirelire, acheter eux-mêmes l’espace où ils sont censés s’épanouir.

Mais si nous sommes des enfants — ce que nous vous souhaitons de ne pas avoir oublié —, ce ne sont pas nos envies qu’il nous faut retrouver, plutôt notre capacité à nous en affranchir, par le rêve, par le jeu, par un saut de côté, un report audacieux, un malicieux pied de nez à la barbe de la réalité.

Non pas oublier, ni s’oublier, mais au contraire affirmer, s’affirmer. Une philosophie que nous appliquons modestement, à notre échelle, depuis bientôt une dizaine d’année. Combien de temps aurions-nous perdu à revendiquer le droit de faire ce que nous avons fait ? À regretter de ne pouvoir éditer les livres qui nous manquaient ? Est-il vraiment besoin de tout changer pour pouvoir exister ?

Nous avons préféré prendre un pari, celui de créer un espace éditorial qui, au gré des collections qui le composent, explore cette riche dualité. Biographies de personnages fictifs, de Cthulhu à Hercule Poirot, qui s’ils n’ont pas existé, font néanmoins aujourd’hui partie de nos vies (la bibliothèque rouge) ; essais sur des sujets ou auteurs bien étrangement négligés, du sexe des héros à Hayao Miyazaki, permettant d’observer à la racine la fabrique de l’imaginaire contemporain (la bibliothèque des miroirs) ; littérature bien-sûr, et plus que jamais, pour alimenter votre machine à rêver : des classiques oubliés aux Jaworski, Faye et autres Tim Rey (la bibliothèque voltaïque, la revue Fiction).

En bref, traiter l’imaginaire pour ce qu’il est : une réalité.

Paris, une physionomie

À peu de choses près, notre volume Paris, une physionomie, sous la direction d’Alexandre Mare, se trouve donc presque achevé. Préface :

L’esprit des lieux

Le principe de notre collection, la « bibliothèque rouge », est d’effectuer des portraits biographiques de grandes figures de la littérature populaire, dans toute leur véracité , c’est-à-dire « comme s’ils avaient existé » et au sein de leur contexte historique, social, urbain et criminel, notamment. Il s’agit d’une remise en contexte et d’une relecture par un examen effectué à la loupe des textes. De cette manière, plutôt que d’étudier cette littérature de l’extérieur, par-dessus , comme on le fait ordinairement en critique littéraire, nous procédons au contraire depuis l’intérieur même des œuvres, pour en faire jaillir toute la matière humaine, l’essentiel des individus et des périodes concernés.

Des individus, des « héros » (Sherlock Homes, Arsène Lupin, Hercule Poirot… pour nos volumes les plus récents), qui sont tous ancrés dans des décors et des atmosphères essentiellement urbains. Des villes (Paris, Londres), ferments de ces imaginaires modernes qui sont le substrat de la « bibliothèque rouge » : le roman policier, la comédie sociale, dans un flot historique allant grosso-modo du début du xixe siècle aux années 1960 ou 70. Notre société contemporaine, naissant de l’industrie nouvelle et de l’architecture urbaine, et ses protagonistes s’agitant entre ombre et lumière, entre crime et quotidien…

Après ces portraits de grandes figures, il nous a semblé important de brosser ceux de ces grandes cités, selon les mêmes modalités. D’époque en époque, les villes étudiées de l’intérieur, dans leur littérature, leur architecture, leurs personnages célèbres et leurs atmosphères variables. En ajoutant aux outils de l’étude biographique et littéraire ceux de la psychogéographie (l’art de marcher en ville et d’en parler) et de l’histoire.

Il convient d’établir une atmosphère, celle des époques et des lieux. Et pour ce faire de s’attacher non pas à une généalogie légendaire mais avant tout aux faits, aux vérités historiques passées au tamis littéraire – c’est entendu, la littérature est avant tout un témoignage. De fait, nous avons rejeté les reconstitutions dites historiques, partant du principe selon lequel celles-ci ne peuvent être que fallacieuses. Les auteurs sont toujours les témoins – de ceux qui établissent la parole juste. Réunir des dizaines d’entre eux, flâneurs de Paris et de Londres, c’est en faire les chroniqueurs les plus attentifs de leur temps. C’est faire de leurs héros, dont ils ne sont que les biographes, les guides les plus audacieux de leurs villes.

À qui appartient Paris ? Assurément à ceux qui ont traversé ses rues. Paris est une ville où l’on marche – soyons clair, les grandes révolutions se sont faites en marchant. De François Villon à Jacques Réda, en passant par Flaubert ou Léo Malet, les écrivains marcheurs ont raconté, à l’ombre des lumières de la ville, des personnages qui ont révélé des cartographies possibles de la capitale. En superposant les pas de Frédéric Moreau, de Maldoror, de Nestor Burma ou de l’inspecteur Bourrel, en réunissant plutôt qu’en opposant, se dessinent des rencontres possibles, obliques ou perpendiculaires. C’est le bon bout de notre raison, héritée de notre ami Rouletabille, qui nous permet de réunir dans un même ensemble le fabuleux destin muséographique de l’étrange docteur Spitzner et le Paris des folles fêtes du Quat’z’Ars. De la même façon, c’est notre géométrie ubuesque qui nous permet de croiser Flaubert et les lettristes dans un même ouvrage. Le dénominateur commun, notre goût pour les montages d’influences, pour les rhizomes souterrains qui, à l’instar du métropolitain, assure des milliers de correspondances possibles sans même remonter à la surface du monde. Partant du principe que le meilleur arrive souvent dans la perdition, nous espérons que nos lecteurs se perdront dans ce livre, comme ils se perdront à la recherche des personnages qui ont dessiné les rues et les avenues, les itinéraires littéraires et secrets qui sommeillent sous nos pas parisiens. Bref, Paris nous appartient.